Nous sommes en 2017, à Brazzaville, dans la cour intérieure de la maison où habitait le célèbre dramaturge Congolais Sony Labou Tansi.

C'est la saison des pluie et nous passons nos journées à créer, parmi des enfants qui courent et entre des flaques d'eau.

Rien n'indique que Sony habitait ici. Sa maison est restée vivante. Les habitants acceptent qu'on se mélange à eux. Nous squattons un peu de sa vie quotidienne et c'est très bien comme ça.

Nous sommes venus récolter des histoires mythiques qui peuplent le fleuve Congo. En chemin, se forme une troupe éphémère de par la précieuse rencontre d'artistes qui nous accompagneront jusqu'au bout de cette création.

Le spectacle, qui naîtra ici s'intitulera" Itinéraire - Itinérance" et sera présenté dans le cadre du festival Mantsina sur scène.

* Merci à Bill Kouelany de nous avoir ouvert les portes des Ateliers Sahm.

Une pensée pour Alegra, Kim Pennat, Basilique et Prince.

"Brazzaville accueille tous les ans le festival de théâtre "Mantsina sur scène". En 2017 le nom de l’édition était : « le théâtre partout et pour tous ». Venant du Théâtre du Fil cette appellation a fait écho: Florent, Ella, Sarah et moi avons donc contacté le festival qui nous a invités à participer à cette édition de décembre 2017.

Le festival nous a proposé d’investir la cour d’une maison pendant plusieurs jours. On a vite compris les contraintes que ça comportait : impossible d’habiter l’espace toute la journée. Déjà le soleil de cette cour sans ombre est trop brûlant pour nos petites têtes, on ne peut pas occuper constamment l’espace de vie des (nombreuses) personnes qui vivent là. On oublie l’idée d’une installation plus ou moins permanente qui pourrait accueillir du public sur des durées trop longues. On oublie aussi toute installation fixe en se rendant compte de la quantité d’eau qui peut tomber du ciel en cette saison des pluies.

On opte donc pour une forme plus théâtrale dans sa temporalité, qui se jouera en soirée pendant 6 jours. Quelque chose qui pourra évoluer au fur et à mesure des soirs.

L’enjeu est d’inventer quelque chose en ne pouvant travailler que très peu dans l’espace. On choisit et assemble les matières qu’on récolte dans Brazzaville. On part à la rencontre des gens qui nous racontent leurs histoires, qu’on enregistre parfois, les anecdotes, l’histoire de la ville, des gens d’ici. On nous em- mène dans les boyaux du ventre de Brazza. Une rencontre en crée une autre. On enregistre les sons de la ville, des oiseaux du petit matin, des rapides du fleuve Congo. Une histoire nous amène à un poème, une rencontre à un chant, une personne à une danse, un lieu à un son, etc.

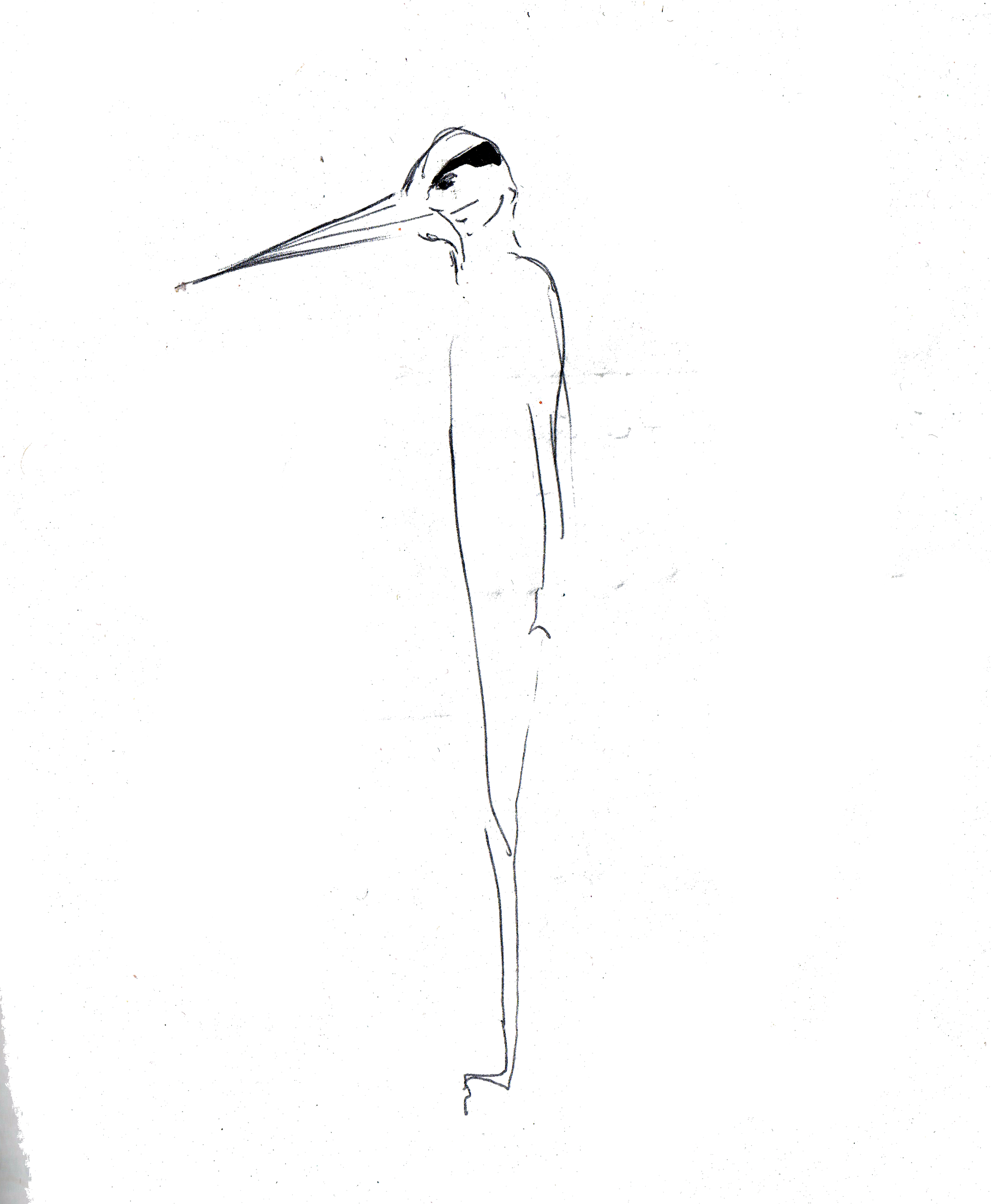

Je fabrique des masques d’oiseaux, des jeux de lumière. Un uni- vers se crée; le nôtre et celui de Brazza qui se rencontrent.

Il me semble évident de composer avec l’espace tel qu’il existe déjà. L’arbre de la cour, les fils à linge, les seaux et bidons d’eau, les plantes, la terre. Tout ce que l’on a construit ne fût que la déclinaison de choses qui étaient déjà là ; dans cette cour, dans Brazzaville.

L’idée est de placer le public au centre de la cour et que le réel se mêle à l’imaginaire, au rêve. La cour est nue et petit à petit du linge se suspend pour devenir écran, des bidons s’allument et deviennent batterie, les corps quotidiens se mettent à danser. L’espace devient petit à petit une narration. Grâce à la lumière, on révèle des espaces dans lesquels il se passe quelque chose. Des images idylliques se mêlent au réel, à la vie qui continue tout autour. Une femme qui traverse l’espace scénique avec des bidons d’eau, un couple qui s’engueule, les coupures d’électricité récurrentes, les flashs des téléphones des gens qui filment, mais c’est aussi un voisin qui a besoin de faire charger son téléphone et débranche une des prises de la régie, la sono dans la rue qui teste la puissance des micros...

Le spectacle commence avec le monologue de Nova de Peter Handke, des comédiens avec des masques d’oiseaux éclairent à la lampe Ella qui dit le texte. Son ombre se dessine sur la maison en arrière-plan. La fenêtre s’allume par hasard et on voit quelqu’un dans son quotidien. Ces deux images se superposent et fonctionnent ensemble. J’ai aimé comment le quotidien de cette cour et l’imaginaire que l’on y amenait résonnaient. Des corps dansent entre les draps suspendus dans la cour sur le son du fleuve Congo, un cœur chante les mots de Sony, un homme argile sculpte son visage recouvert de boue au milieu d’une forêt d’ombres. (comme la forêt qui était plantée là au temps de Sony) Chaque image, chaque poème, a son histoire. On compose avec les fantômes qui vivent là avec des paroles racontées, les mémoires, les rencontres, avec le présent.

Le premier soir, les enfants ont investi l’espace. Ayant occupé le quartier les enfants nous connaissent et nous accompagnent. On avait installé des nattes sur le sol pour créer une expérience sensorielle tout autour d’un public central. On a vite compris deux choses : les adultes ne s’assoient pas par terre, et encore moins avec les enfants. Nous avons donc les enfants au centre sur les nattes, et les adultes debout, derrière les comédiens. Comme dans les coulisses s’il y en avait eu. Le problème c’est qu’ils n’ont pas accès à ce qu’on proposait. Le public habituel du festival est assez dubitatif face à ce que l’on amenait. Pas de scène, pas de projecteur, pas d’histoire linéaire.

L’avantage de jouer six fois c’est de pouvoir tester de nouvelles choses et sans arrêt s’adapter en fonction de ce qu’on a vécu la veille.

Finalement, on se décide à construire des bancs pour ne pas que les gens soient assis par terre. Le problème du banc c’est que ça impose une direction. Moins qu’une chaise, mais plus qu’un tabouret. Il faut trouver des compromis. On a pu donc tester différentes configurations d’espaces selon les soirs.

À chaque fois c’est une galère pour l’installation technique. J’ai imaginé une installation lumière la plus autonome possible (lampe de poche, LED, bougies...) Mais il faut quand même faire courir des câbles partout dans l’espace avec peu de moyens. Pour le son, pour les ampoules... Être toujours dans l’adaptation et savoir trouver des moyens de dernière minute. Coupures d’électricité, matos qui lâche, pluie... C’est une bonne formation.

Ma régie c’est une multiprise sur laquelle je branche et débranche les prises. Le spectacle commence et la multiprise lâche. La scène du début dure 10 minutes durant laquelle l’éclairage se fait uniquement à la lampe-torche. Je cours alors chez un voisin, demande « une multiprise », « une triplette », « mais si, vous savez une prise sur laquelle on peut en brancher plusieurs ! ». Le voisin se dirige (doucement) vers un meuble, ouvre un tiroir, cherche tout au fond une boîte, de laquelle il sort un morceau de tissu qu’il déballe avec soin et me tend une... « multiprise ». Une sorte d’objet avec six trous qui doit dater des années 60. « Merci beaucoup ! Oui oui je vous ramène ça vite ! » Je cours installer cette prise sur laquelle je ne peux en brancher que trois au lieu de six. Je lance la lumière et là tout grésille. Purée... en fait il y a un court circuit. Il faut que je maintienne la multiprise avec ma main pour une lumière continue, tout en faisant du son dans un micro, lançant la vidéo sur l’ordinateur, et branchant la prochaine lu- mière sous mes pieds. Voilà, la régie à Brazza c’était ça. De l’adaptation. Je ne compte pas le nombre de prises, de câbles que j’ai dû ressouder à la dernière minute.

J’aimais l’idée que le début et la fin d’un spectacle ne soient pas forcément clairs ; marqué d’un noir. Suivis d’applaudissements, d’un salut. On nous a ra- conté le Mbongi, cette tradition qui consiste à se regrouper auprès d’un arbre et de transmettre des histoires, raconter des expériences, faire de la musique. C’est une forme qui nous intéressait. D’autant plus que c’est une pratique qui se perd. Le Mbongi se crée avec l’énergie de l’instant, la prise de parole est possible. J’aime le théâtre qui ne cherche pas à imposer une parole mais suscite un échange. La transmission est quelque chose qui me semble important comme valeur du commun. L’idée était donc que le spectacle glisse petit à petit vers cette fête, cet échange.

Les premiers jours de plus en plus d’enfants étaient présents. Le premier soir, les enfants filment. À la fin certains nous ont demandé les paroles des chan- sons. Lorsqu’on remballe, on entend des brides de textes du spectacle résonner dans l’espace sur les téléphones qui nous ont filmés. Le deuxième jour, les enfants chantent avec nous. Et dans les rues du quartier, on entend nos chansons. Après la construction des bancs, les adultes ont commencé à venir. Et j’en ai vu certains chanter avec nous alors que c’était la première fois qu’ils voyaient le spectacle. Et certains enfants récitaient avec Ella, le monologue de Nova. Comme le spectacle change de forme tous les jours, certains éléments re- viennent, d’autres changent. C’est marrant de voir la surprise dans le regard des enfants qui se sont presque habitués.

Le dernier soir, on a réussi à ce que les publics se mélangent et le spectacle a doucement glissé vers une fête. Les enfants dansaient dans la rue. Les adultes buvaient de la samba (vin de palme qu’on était allés chercher au village), dans la cour, en même temps que les familles reprenaient leurs droits. C’était un mo- ment vraiment chouette. Et je crois que tout le monde était content ce soir-là. Le fait que le festival s’inscrive vraiment dans le quartier. « Au temps de Sony c’était tout le temps comme ça, c’était la fête et il y avait toujours du monde» m’a dit le voisin.

Le théâtre crée événement et suscite des échos différents selon les personnes. Après le spectacle je voyais les enfants prendre de la terre et en faire des masques qu’ils mettaient devant leur visage en refaisant la scène de l’homme argile." *

*extrait du mémoire "itinéraire itinérance" de Diane Marchal, 2017